Current News

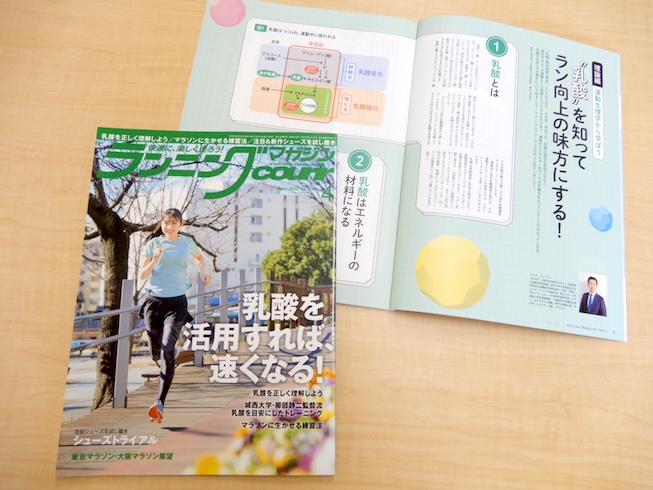

ランニングマガジン courir(クリール)

2023/03

JATI EXPRESSでライターを担当していただいている森永祐子さんからのご依頼で、乳酸の基礎的な理解についてお話ししました。後日、ショッピングセンターの書店で「乳酸を活用すれば、速くなる!」というタイトルの雑誌を見つけ、手に取って驚きました。小さなコラムを想像していたのですが、巻頭カラーでした。森永さんは科学的な論理を十分に理解されているので、一般のランナーの方にも見やすいように紙面を構成してくれました。貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

親子でキャンパス内の自然をめぐるウォーキングイベントを開催

2023/03

始まりは、本講座の豊沢純子先生が携わった「柏原けんこうおたすけ手帳」でした*1。2022年8月、柏原市健康づくり課から依頼を受け、イベントに関するミーティングを行いました。柏原市担当の喜多さんと若林さん、本学社会連携係の守護さんが中心となって思案と検討を重ね、そこから二転三転、半年後に開催となりました。

イベントでは、さらにゼミ生もアイデアを出し、参加者が駅からキャンパスへ登ってくる道中に測定した心拍数の変動を解説したり、柏原キャンパスの紹介動画を作って上映してくれました。私は運動するきっかけづくりの講演を担当し、その後、キャンパスでグリーンアドベンチャーを行いました。運営する我々も楽しめるイベント、みなさんのご尽力に感謝いたします。

卒業研究発表会

2023/02

今年もzoomでの開催となりました。木村さんと王さん、それぞれにわかりやすくプレゼンしてくれました。彼女たちはコロナ禍の影響を3年間も受けてしまった学年です。これからそれぞれ、社会での活躍を祈っています。

第23回高所トレーニング国際シンポジウム

2022/12

久々の対面での開催、みなさん感染症対策を万全に、それぞれの地域から岐阜県高山市へ集まりました。ただ、この週末は今年初の大雪予報、前日から雪が降り始めました。前日夜、ホテルのロビーで松生香里先生と司会の打ち合わせをしていると、招待講演の演者Prof. G. Millet (Univ. of Lausanne) が到着されました。彼は飛行機のトラブルで何度も空路を変更し、スイスから約40時間かけて高山まで来てくれました。挨拶と感謝を伝えると、疲れを一切顔に出さずに、ここまでの道中のことを笑顔で話してくれました。

実験室の活動、徐々に再開

2022/11

コロナ禍も2年、流行の波はありますが、少しずつ実験を取り戻しつつもあります。今年は4年生の王さんが時間栄養学の実験を担当、久し振りに動物飼育を再開しました。ゼミ生の木村さんも協力してくれて私と3人、ラットの体重や摂食量を毎日チェックしています。

JATI EXPRESS「基礎から学ぶ運動生理学」の連載

2022/10

日本トレーニング指導者協会(JATI)が発行している雑誌JATI EXPRESSで連載を担当しています。もう何年になるのでしょうか、初めの頃はトレーニングに関する学術論文から図表データを抽出して、4ページほどにまとめていました。少し前からはライターの方とインタビュー形式で原稿を作っています。初期はJATI編集部の光成耕司さん、その後、相撲を専門とされている飯塚さきさん、現在はトレーニングを専門とされている森永祐子さん。3人とお話をしていると、私の頭の中を整理してもらっているようにも感じます。光成さんとはNFL、飯塚さんとは相撲、森永さんとはプロレスの話もできて、スポーツの縁は広くて深いですね。

日本体力医学会オンライン開催

2022/09

今年も各学会大会はオンライン開催が主となってしまいました。毎年、続けていた学会発表も今年は取りやめて、自分の専門以外の分野を視聴することで、広く勉強する機会にしました。特に体力医学会の「健康づくりのための身体活動指針」のシンポジウムでは、現行の官民共同プロジェクトから様々な知見を知ることができて刺激になりました。また、最後の質疑応答で、思い切って入力したテキスト質問を田中喜代次先生が取り上げてくださり、感激しました。コロナ禍のオンライン講演ですが、自宅のリビングと学会会場がつながった瞬間にとても驚きました。

NEW ERA HUDDLE BOWL

2022/07

2019年の開催以来ぶりにフラッグフットボールイベントが開催されました。我が大阪教育大学 Dragons OBチームは、ほとんどが45歳以上(シニア)なのですが、元気にレギュラー(35歳以上)で出場しています。今年は1か月前の練習で何と人生初の肉離れ(ふくらはぎ)を経験しました。五十肩といい暦年齢には抗えません。。。鍼やマッサージを受け、低周波治療器とマイクロカレントを購入し、当日は入念なテーピングで何とか試合に出場できました。大学時代の先輩・後輩、この機会で知り合えた大先輩方と、普段は手にすることもないピーナッツ型のフットボールを追いかけました。

24時間フィットネスジム

2022/05

昨年からジムに通っています。きっかけはゼミ生の宮田君(アメフト部)で、週に2回程、夜23~深夜1時くらいに筋トレをしています。やってみてわかることが多く、例えば24時間営業でも自分が通える日時帯はとても限定されていること、その時間帯にいる人はいつも同じなこと、「行くこと」が最大の難関なこと、面倒だけど行けば2時間くらいはあっという間なこと。1年くらい経つと、筋トレの効果も実感できます。

そして、久々に真剣に筋トレすると…し過ぎた結果…五十肩になりました。。思い当たる節がありすぎて反省です。現在45歳なので「40/50肩(四捨五十肩)」でしょうか?右肩にはボルト、左肩は五十肩、なかなかハードな毎日です。やってみてわかることは多いですね。ワイシャツを着るのがこんなに辛いとは…。

*その後、1年間リハビリしました(2023/08 羽曳野しまだ病院卒業)

教科書の執筆

2022/04

昨年は思うように実験が出来ず、学会発表もオンラインとなり、なかなか学術的な前進が叶わずに、とても苦しみました。しかし一方で、視野を広げる様々な機会をいただき、光栄に感じるとともに心から感謝しています。

その機会の1つが、教科書の執筆です。ご縁があって大修館書店の平井健二さんからご依頼をいただきました(高校保健体育と副教材本、それらの解説本の4冊)。特に、恩師である八田先生と名前を並べていただけたことが、本当に嬉しいです。執筆前にこれまでの教科書を参照していると「あ、これは八田先生の文章だ」「この用語は大築先生だな」「これは石井先生かな」と、東大・駒場の先生方のお名前を拝見し、少なからずのご縁とそれを受け継ぐ責任を感じました。

2021年度 研究室14期生 卒業

2022/03

今年もコロナ禍が続き、実験室での実験、ゼミ室での勉強が、これまでのようには出来ませんでした。昨年の13期生もですが、実験したいと希望して研究室に入ってくれたのに、本当に悔しいです。

卒業研究とは、自分で立案し、検証して、論考し、プレゼンするという、とても実践的な機会です。以前、卒業生から「卒業研究を通じてexcel, word, power pointの使い方が完璧になりました。これを知らずに社会人になっていたら…。」と言われ、「ゼミはMS Office検定なの?」と苦笑しましたが、それも卒論を仕上げるうえで身に付けた「とても具体的で、お得なこと」だとも思います。

柏原市広報誌 広報かしわら 新春座談会

2022/01

本学がキャンパスを構える大阪府柏原市は、信貴・生駒山系と奈良県に隣接していて、ぶどうが有名です。今回は、柏原市の広報誌「広報かしわら」の巻頭対談企画として、冨宅柏市長と関連組織のみなさんで新春座談会を行いました。私は、運動と健康の観点から、まちづくりを通じて市民のみなさんの健康づくりを、という話題を提供しました。市の中心を担う30~50歳代の市民のみなさんにこそ、運動習慣や健康な生活習慣をどのように実践してもらうか。市長と柏原市議長、保健センターの保健師、市広報課職員、関西福祉科学大学の森重健太先生、そして私はほぼ同世代です。さあ、アイデア勝負です。

OG・OBとの機会

2021/12

今年も残念ながらコロナ禍が終息せず、大学でもこれまでのような活動が出来ませんでした。それでも、卒業生とふれる機会がたくさんあり、嬉しかったです。コロナ禍が少し治まったわずかなタイミングで柏原や天王寺に来てくれたり、アメフトの試合でスタンドから声をかけれてくれたり、卒論生のために差し入れを送ってくれたり、mailで近況(教採合格、転職、結婚、出産etc…)を教えてくれたり。

卒業生の活躍が嬉しいというのは、教員職になってから知った「おまけ」のようなものですが、とても大切な「おまけ」です。みんな元気で、楽しく過ごしていれば良いな…。ヤマノウエから、そう祈っています。

大学院修了生の研究論文

2021/09

2019年に社会人大学院を修了された森田さんと阿部君は、その後、大学院博士課程へと進まれました。進学後にも、それぞれの修士学位研究をさらに発展させ、学術論文として学術誌に掲載されました。岡山大学医学研究科の阿部君は「イリザロフ式骨固定術におけるX線撮影の鮮明度を向上させる条件」について、藤田医科大学の森田さんは「がん細胞におけるキヌレニン活性がBリンパ球に与える影響」について論文を発表しました。2人の粘り強い頑張りを称え、ご指導いただいた博士課程の先生方に心より感謝いたします。

*2021年より、社会人大学院 健康科学専攻 心身健康学研究室は教育ファシリテーションコース 健康・安全教育高度化領域へと改組しました。

BASEBALL GEEKS web コラム執筆

2021/07&09

JISSの後輩、神事努先生(國學院大)は野球を科学的に捉える研究者であり、それをわかりやすく伝える表現者です。昨年に引き続き、今回は「野球と体力・前後編」について執筆のご依頼をいただきました。担当の杉本つばささん(NEXT BASE)には「野球のパフォーマンスとフィジカルの関係をデータで検証!」という素敵なタイトルと、前回と同様に的確な校正をいただきました。ありがとうございました。

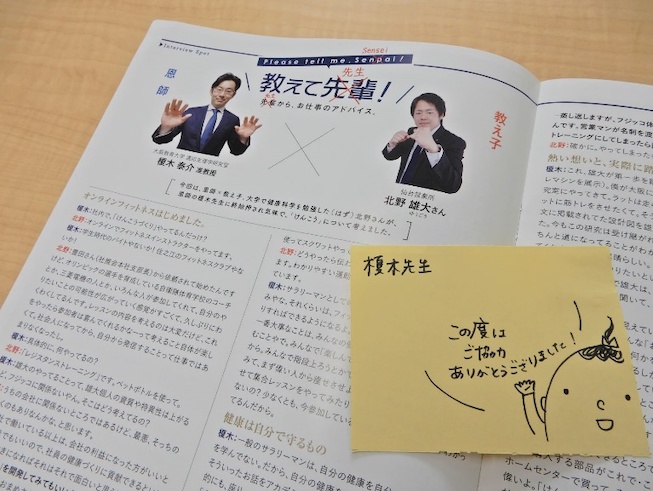

フジッコの社内報「フジッコジャーナル」で対談

2021/03

今回は卒業生の北野君(フジッコ・仙台支店)から連絡があり、会社内で配られる社内報で対談をすることになりました。通常は、社内の「若手と先輩」の社員対談なのですが、今回は「社員と恩師」ということでした。コロナ禍ゆえ、zoomでのオンライン対談です。民間企業でも、会社が社員の健康をまもったり、社員が自分で自分の健康を高めることを意識した方が良いですね、というとても健康科学的な対談でした。

人事総務部の豊田麻衣子さんの的確なディレクションで、とても楽しい機会となりました。ありがとうございました。「紙面には話し言葉を、そのまま載せた方が良いです」という豊田さんからの提案で、阿倍野区と住之江区出身の2人がコテコテの大阪弁で話をしています。

Yougo Kitano & Taisuke Enoki, Interview Spot, FUJICCO JOURNAL, vol. 228, P.18-19, 2021.

2020年度 研究室13期生 卒業

2021/03

コロナ禍にあっても13期生は可能性のある方法を探しながら、卒業研究に取り組んでくれました。三密を避け、お互いに実験の日時を調整し、実験を行いました。2月、今年は卒業研究発表会もオンライン開催でしたが、立派にプレゼンをしてくれました。

3月、いつもより早く咲き始めた桜と、卒業式を迎えました。本当に少しの時間でしたが、みんなの門出を祝えて嬉しかったです。プレゼントでいただいた研究室のコップと色紙を大切にします。ありがとう。

第7回 日本野球科学研究会

2019/12

「エネルギー供給からみた体力トレーニング」という演題で講演させていただきました。事前に実施した大会Twitterのアンケートから、「短時間に筋力発揮を行う野球では、昔ながらの走り込みなどの体力練習は意味があるのか?」というお題をいただき、そもそも野球ではトレーニングで何を鍛えるのかについて、お話ししました。

直接的には野球に関係しない基礎の話もありましたが、参加者の方々からは、2日間にわたって質問やお声がけをいただき、大変嬉しい思いでした。研究者の先生方をはじめ、少年少女の野球・ソフトボールの指導者からプロ野球球団の方まで、野球愛にあふれる研究会でした。

貴重な機会をいただいた大会長の平野裕一先生(法政大学)に心より感謝いたします。また講演の準備に際し、ご相談させていただいた神事努先生(國學院大學)、久村浩先生(読売巨人軍 育成担当・フィジカル統括)にも心より感謝いたします。ありがとうございました。

LINK:第7回 日本野球科学研究会

第22回 高所トレーニング国際シンポジウム 2019 in Tomi, Nagano

2019/11

長野県東御市(湯の丸高原ホテル)で開催されました(台風豪雨による甚大な被害を受けた千曲川や駅周辺の復旧をお祈り申し上げます)。大会では、基調講演・宮下充正先生(東大名誉教授)のお元気なお姿を拝見し、参加者の先生方やJISSの研究員メンバーと貴重な話が出来ました。また特別公演として招聘したProf. Olivier Girard(Murdoch University in Perth)と話をする中で、大学院の後輩(八田研・竹井尚也君)が彼の研究室に留学中と知り、世間の狭さ(つながり?)に驚きました(iPhoneで写真を撮ってくれました)。私は毎年、裏方として、主に司会を担当させていただいております。

LINK:高所トレーニング環境システム研究会

剣道日本(11月号)の取材

2019/10

私は剣士ではありませんが、ご縁があって剣道日本という剣道専門誌の取材を受けました。1人では心もとないので、本学の体育科教授で剣道部顧問の太田順康先生にご一緒していただきました。当ゼミ9期生の小林恭子さん(現・滋賀県養護教諭)の卒業研究で、高強度間欠的運動としての掛かり稽古の有用性について、研究を行いました。古来続く稽古というものは、科学的にみても非常に効率的かつ効果的だと実感しました。

今回の取材はJATI(日本トレーニング指導者協会)の機関誌で、私のコラムの編集を担当していいただいている光成耕司さんからのご依頼でした。光成さんの的確な校正は、研究者とスポーツ現場の間を埋める匙加減を教えてくれます。早朝、東京からのご来訪、ありがとうございました。

剣道日本は本学の生協でも購入可能です。実は以前、拝見した時に、大学院の同級生・牛山潤一君(慶應大)の特集を見つけ、びっくりして、嬉しくて、思わず購入しました。その記事は牛山君と剣道の関係を見事に表現していて、それを編集されたのも光成さんと知り、また驚きました。世の中、ご縁ですね。

写真などでご協力いただいた本学剣道部の学生諸子と、取次いでくれた剣道部マネージャー/ゼミ12期生の森南菜子さんに心より感謝します。

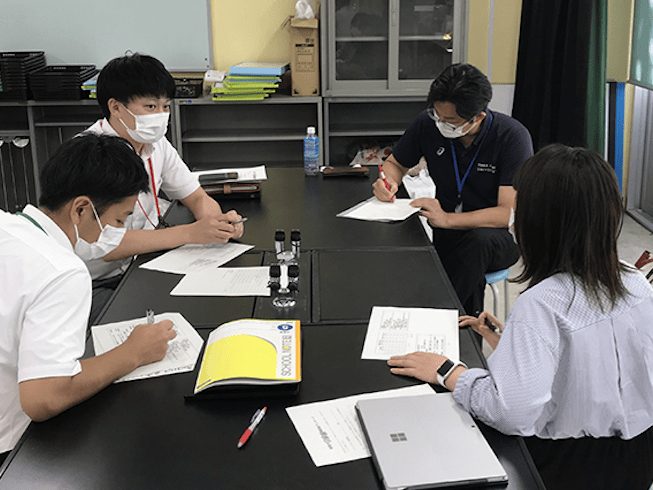

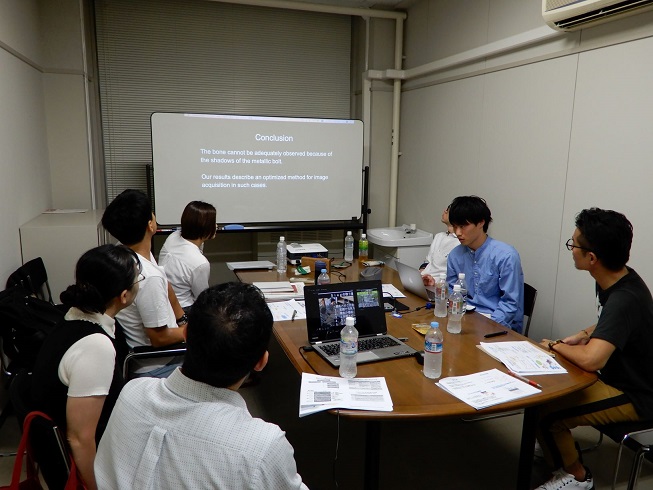

大学院 卒後勉強会

2019/10

私が所属する社会人大学院健康科学専攻(心身健康学研究室)では、医療従事者を中心に、各職域における実践的/臨床的な研究を行っています。修士学生を指導して7年ほどになりますが、常々、卒業後にもOG/OBが集まる機会を望んでいました。今回、初めての試みとして卒後勉強会を天王寺キャンパスで行いました。会では、1人約20分のプレゼンののち、課題について参加者一同で討議します。研究課題も、職業も、キャリアや年齢もそれぞれですから、みなさんが理解できる言葉や表現でやり取りをする、良い機会になればと思います。お忙しい中、参加してくださった修了生のみなさん、準備も含めて、ありがとうございました。

参加者)理学療法士、臨床検査技師、放射線技師、臨床工学技士、訪問介護ステーション経営者(PT)、高校看護教諭と大学教員

*社会人大学院健康科学専攻(夜間)は2021年に改組予定です

第74回日本体力医学会大会 inつくば

2019/09

ここ数年、はしご登りを用いたレジスタンストレーニング実験を行っているのですが、研究で参照している小笠原理紀先生(名古屋工大)とお会いする事が出来ました。昨年の体力医学会(福井)では、ゼミ生5名と一緒に先生との対面を期待したのですが、先生はサバティカル中ということで叶いませんでした。今回、先生は我々の質問に丁寧に回答してくださり、研究の励みになりました。また恩師の八田先生や様々な研究分野の諸先生方ともお会いすることが出来て、良い刺激をいただいて帰阪しました。守谷在住の大学院同級生にも会えて嬉しかったです。

アスレティックトレーナー連絡会議関西ブロック研修会

2019/09

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー関西連絡会主催の研修会で講演させていただきました。「トレーニングメニューをエネルギー代謝から考える」という演題で、現場を預かるトレーナーの方たちへお話しました。活発な質疑もいただき、大変嬉しい思いでした。講演では、JISSでの後輩・小笠原一生先生(大阪大学)とJATI理事長の長谷川裕先生(龍谷大学)とご一緒することが出来て、大きな刺激を受けました。会場には研究室OBの粟谷健礼君(愛知淑徳大学)や赤木直人君(あかぎ整骨院)も来られていました。ちなみに会場(大阪社会体育専門学校)は地元・天王寺で、向かう道中、不思議な感じでした。

貴重な機会をいただきました代表の佃文子先生(びわこ成蹊スポーツ大学)、担当の稲葉聡さん(大阪体育大学)に心より感謝いたします。

岐阜県飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの医・科学サポート

2019/08

岐阜県高山市にある高地トレーニングエリアへ医科学サポートに行きました。今年は研究室から上田さんと久世さんが参加し、日本代表選手の測定サポートを行いました。私は帯同出来ずでしたが、現地スタッフからの連絡では血中乳酸測定などをサポートしたようです。研究室に帰って来た2人の話やその充実した顔を見ると、本当に良い経験をさせてもらったようです。岐阜県スポーツ科学センターの谷口耕輔さん、下呂市・小里さんをはじめ、県市職員のみなさんに感謝いたします。ありがとうございました。

LINK:飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア

大阪府立寝屋川高校 野球部でのトレーニング指導

2019/08

本学の栄養生化学をご担当いただいている上田由紀子先生(大阪市立大学)からのご依頼で、高校生野球部員の体力研究に参加しています。まず8月に顧問の達 大輔先生を訪問し、生徒の現状やトレーニングの希望などについてお話ししました。具体的にはジムでの筋力トレーニングの指導です。高校生に筋トレを教えることは、言葉や表現も選びますし、とても新鮮でした(もちろんジャージで一緒に筋トレ)。

余談ですが、達先生の大学時代の同級生は、JISSでの後輩・谷所君でした。世の中、狭いですね(彼の井川慶のモノマネは絶品です)。

八田秀雄先生 還暦パーティー

2019/07

恩師・八田先生の還暦パーティーが行われました。1998年、22歳の時に、東大大学院説明会でお会いしてから20年近く経ちました。私は1期生ですが(実は0期生の方もいます)、その後の20年間で八田研究室からは多くの研究者が巣立っています。パーティーでは、八田研に関係するみなさんの笑顔が、八田先生の人柄を表していました。

LINK:東京大学大学院 八田秀雄研究室

The Huddle Bowl

2019/07

35歳以上の大学アメリカンフットボールOB選手たちが、子どもへのチャリティ(Make A Wish JAPAN)のためにフラッグフットボールで大学対抗戦を繰り広げる、それが「ハドルボウル」です(引用)。大学時代のコーチや先輩方からお声がけいただき、数年前から参加しています。母校・大阪教育大学Dragonsは学校の先生を中心に、みなさんすっかりオジサンですが、30℃を超す暑さの中、無理せず、楽しくボールを追いかけています。

教育実習の巡回指導@浜松

2019/05

飛騨高山ブラックブルズ

2019/03

我々の研究室では、岐阜県御嶽山高地トレーニングエリアの医科学サポートに協力しています。高山市とは大学院生時代・2000年からの長い関係になりました。その高山市をフランチャイズとする女子ハンドボールチームBlack Bullsの大阪での遠征試合が、大学近くの八尾市総合体育館で開催されるということで、研究室の学生と応援に行きました。初めて社会人女子ハンドの試合を観ましたが、スピーディで観客の盛り上がりも楽しく、次回はホームアリーナの岐阜県高山市で応援したいと思います。

京都ハンナリーズ

2019/03

11期生とプロバスケットボールの試合を観戦しました。大阪教育大学出身の高橋哲也アシスタントコーチが活躍するB League 京都ハンナリーズは、以前にゼミ生がインターン活動の機会を得たり、何かとご縁のあるクラブです。アリーナは心地良いホスピタリティと熱気あるブースター・チアリーダーの応援が印象的で、とても楽しい空間・時間でした。留学中にトロントでラプターズの試合を観ましたが、日本でもバスケットをプロの興行として観られて嬉しいです。試合後に、選手が応援してくれた子どもにボールをプレゼントしたのですが、その時の驚いた笑顔が印象的でした。バスケットボールには、多くの人が楽しめる要素があります。

LINK:京都ハンナリーズ

第15回乳酸研究会@駒場東大

2019/02

東京大学・八田秀雄先生が主宰される乳酸研究会で講演しました。カナダから帰国した第2回は裏方として、第3回は演者、そして第15回目に再び講演させていただきました(2回目の演者の方はいらっしゃるのでしょうか?)。

今回はトップバッターとして、乳酸を使うという観点からも、乳酸をつくる方をトレーニングする利点について紹介しました。私の専門は長距離走ではなく、たった100ヤードのスポーツ(アメフト)で、特に「筋トレと乳酸」に興味があります。会場は立ち見の方も出る程の満員で、東大・竹井尚也君、JISS・村田正洋さん、筑波大学・大森肇先生、電気通信大学・狩野豊先生と楽しいセッションになりました。貴重な機会をいただいた八田先生に心より感謝いたします。また、講演前に和ませてくれた寺田新先生にも感謝します。

残念ながら写真を撮る機会がなかったので、八田研FBよりお借りしました。

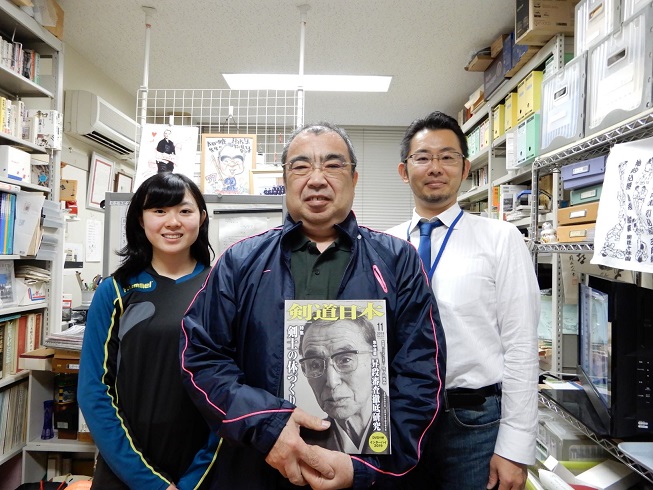

社会人大学院 健康科学専攻 心身健康学研究室 修論審査会

2019/02

メインオフィスは大阪府柏原市のキャンパスですが、平日の夜と土曜日は社会人大学院のために天王寺キャンパスのオフィスにいます。まさか子どもの頃に遊んでいた地元・天王寺で仕事をするなんて、人生は面白いものです(今や天王寺もアベノハルカスのある都会です)。

今年は修士の指導学生が4名、管理栄養士(行政)、理学療法士(大学病院)、放射線技師(病院)、臨床検査技師(病院)とバラエティ豊かです。それぞれが通常の職務をこなしながら、特に論文提出から審査会までの最後の2か月は、夜・土日は大学院という充実した日々だったでしょう。事前のプレゼン練習を終えて最後に1枚、写真を撮りました。優秀な彼らはこの後、働きながらも2名は博士課程へ進学し、1人は大学教員に転職しました。

第13回 JATI トレーニング指導者研修・交流会

2018/12

日本トレーニング指導者協会の研修・交流会で講演させていただきました。今回は「エネルギー代謝からスポーツ・トレーニングを見ると ~エンジン(筋)にとって効率のよい燃費とは?~」というタイトルで、現場を預かる指導者やトレーナーの方に向けてお話しました。 JISSの医科学スタッフや東海大学の加藤健志先生・小山孟志先生からもご質問をいただき、少しでもお役に立てたなら幸いです。また、講演後のコーヒーブレイクディスカッションの時間にも、多くの方々が質問に来ていただき、本当に嬉しく思いました。

講演に際し、有賀誠司先生(東海大学)が座長として私を紹介してくださいました。私が20歳の大学生の頃、スポーツトレーナーになりたいと思い、先生の著書や記事を拝見していましたので、講演前から身に余る光栄を感じました。

今回の講演者にはJISSでの先輩・菅生貴之先生(大阪体育大学)もいらっしゃいました。菅生先生の研究室では現在、榎木研OGの小笠原佑衣さんがスポーツメンタルトレーニングの研究を行っています。ご縁を感じつつ、新大阪駅近辺でいろいろなお話をしました。

JATI関係者の先生方、運営担当の事務局のみなさん、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

中西麻耶さん講演

2018/11

大学で担当する講義「教養学科共通拡張教養科目『現代健康論』」で、パラアスリート・中西麻耶選手にご講演をいただきました。数年前、アシックスに勤務する後輩・西野章江さんに誘われて阪急交通社さん主催の中西さんの講演会に伺いました。そのお話が非常に印象的だったので、いつか大学で講演してもらいたいと考えていました。あれから2年、中西さんの競技スケジュールのタイミングや阪急交通社さんのお力添えがあって、念願が叶いました。

当日朝、中西さんは大分から大阪まで来てくださり、学内食堂でお昼ご飯を食べながら簡単な打ち合わせを。講義室へは、ゼミ生・山﨑君が先陣となりアジア大会の金メダルを掲げて登場。様々な学科の学生が受講する講義で、いろいろな話題で学生の興味を引き付け、とても熱心に語りかけてくださいました。講義後にも学生1人1人と談笑しながら、写真撮影にも応じてくださり、大学広報にもコメントをいただきました。

その後、私の研究棟に移動し、時間が許す限りゼミ生とも話をしてくれました。中西さんはとてもフラットで温かく、笑顔とユーモアを多彩に取り入れながら自分の言葉で話をしてくれる方でした。今後、大阪で大会があるときには、必ず応援に行きます。益々のご活躍を期待しています。ありがとうございました。

今回の中西さんの招聘は「阪急交通社 たびコト塾」のみなさんのご尽力のおかげです。阪急交通社様のご厚意に深く感謝いたします。ありがとうございました。

今日の #柏原キャンパス

— 大阪教育大学 公式 (@OsakaKyoikuUniv) November 15, 2018

義足の陸上競技選手・中西麻耶さんが、授業で講演しました

たくさんの挫折を経験しながら、いつも前向きな姿勢で乗り越え、ひたむきに努力する姿に、多くの学生が心を打たれた様子

入場から笑いを仕込むなどサービス精神旺盛な、とてもチャーミングな方でした pic.twitter.com/6pakTRiSdy

正面から見たJISS

2018/10

ナショナルトレーニングセンター競技活動拠点施設の会議のため、JISS・NTCに来ました(JISSは国立スポーツ科学センター、NTCはナショナルトレーニングセンターの略)。岐阜県飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの医・科学サポートプロジェクトの医科学会議です。年に1回程ですが、JISSに来ることがあります。バスを降りて、たまたま正面の横断歩道で信号待ちだったのですが、3年間働いたときにJISSをこちらから見たことはなかったのでは?と思い、写真を撮りました。アルファベットではなく漢字で「国立スポーツ科学センター」と書かれていることに気づきました。会議の前後には、お世話になった先輩方や後輩と話す機会があり、実家に帰ったようで、毎回、大きな刺激をもらいます。

岐阜県飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア 医・科学サポート

2018/09

今年も研究室から高野君、中村さん、西口さんがサポート活動に帯同しました。私が訪問した時にはすでに、岐阜県スポーツ科学センターの谷口耕輔研究員のもとで長距離選手の測定補助を行っていました。滞在中には、Australian Institute of SportからPhilo Saunders博士の訪問があり、夕食時には学生も一緒に懇親会となりました。その後、下呂市内で行われる第21回高所トレーニング国際シンポジウムへと移動し、急遽、会場のマイク係として活躍してくれました。台風のために、シンポジウムは初日で閉会、我々も大阪へ帰ることになりましたが、サポート活動から海外研究者との交流、シンポジウム参加と貴重な経験でした。

サプライズ10周年記念パーティ

2018/03

毎年3月末頃に、卒業生と3人くらいで食事をしています。「今年は私がお店を予約しますね」とのmailから3か月後。心斎橋駅で待ち合わせて、一緒にお店に向かうと、見覚えのある顔が…。何と、卒業生がサプライズで集合してくれていました!

状況を理解しても、すぐにはうまくリアクションがとれないものですね。卒業生には「もうちょっと驚いたり、泣いたりしてくれても良いのですけど」と笑わされてしまいましたが、もう嬉しすぎて、感情がグルグル回っていました。

大阪以外からの人、東京や名古屋勤務の人、卒業以来、初めて会う人もいて、みなさん年度末の忙しい中、わざわざ時間をつくってくれて、本当に感謝します。また手紙やビデオレターをくれた方もありがとうございました。

大阪に戻って、大学職に転じて10年。こんなに素敵な機会をプレゼントしてもらえるとは…。人と人とのつながり、思いやり、ご縁に驚くばかりです。ありがとうございました。中心となってくれた3期生の髙士弥生さんと6期生の西口治佳さんに心より感謝します。ありがとうございました。